白庚胜出版的著作。

扫描二维码,观看采访视频。

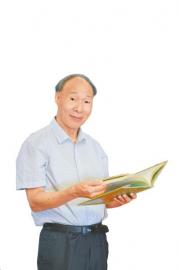

人物简介

白庚胜,1957年2月14日生于云南丽江市,纳西族。现任第十三届全国政协常委,中国作家协会副主席,中国纪实文学研究会会长。曾任中国社会科学院民族文学研究所副所长,中国民间文艺家协会分党组书记,中国作家协会党组成员、书记处书记、副主席等职务,兼任国际纳西学学会会长、中国少数民族文学学会理事长、中国民间文艺家协会常务副主席、中国民俗学会副理事长、中国人口文化促进会副会长等职。在文学创作、翻译、评论、研究以及文化学调研、研究、组织领导等领域卓有成就,出版有70余种专著、专集、译著、编著,并主编出版40余种近万卷(册)类书、丛书、套书,主持“中国民间文化遗产抢救工程”“中国少数民族文学发展工程”等10余项国家社科基金特别委托项目、国家社科基金重大项目,获10余项国内外重要学术奖项。

北京潘庄东路1号院的一处楼房里,没有豪华摆件,没有精致装饰,从客厅的落地书柜到卧室的靠墙书架,从书房的案头到厨房的橱柜,目光所及之处全是书。这里是中国作协副主席、文化学者白庚胜的家,也是他深耕文化事业的“战场”。

“你看这部长诗《鱼水相会》,是我上世纪80年代在丽江乡下用钢笔一笔一画记下来的。那时候没纸,就用汽车运输总站的燃料凭证单当稿纸,还要省出工资给讲故事的老人买烟买酒。”白庚胜翻开一本泛黄的手稿,密密麻麻的字迹,无声地记录着纳西族人心中的赞歌。两个多小时的专访,这位从丽江大山走出来的纳西族学者,用一个个带着泥土气息的故事,串联起他四十余年守护中华优秀传统文化的人生轨迹——始终用脚步丈量文化国土,践行“把文化还给人民”的承诺。

泥土里长出的文化基因——从纳西火塘到学术殿堂

“我是大山里长大的少数民族孩子,带着满身泥土味上的大学。”白庚胜总这样形容自己的起点。1957年2月14日,他出生在丽江金山一个纳西族农民家庭,7岁时父亲病逝,母亲用瘦弱的肩膀扛起全家生计。那个特殊的年代,学校停学、课本稀缺,火塘就成了他的“课堂”。 “每天晚上,母亲干完活,就坐在火塘边给我讲纳西族的神话传说。她知道好多故事,从玉龙雪山的由来,到金沙江的传说,一讲就是大半夜。”白庚胜记得,母亲不仅会讲故事,还会唱纳西族的古歌,那些曲调里藏着民族的历史,“她没读过书,却把纳西族的文化刻在了骨子里,我就是听着这些长大的。”

除了母亲,也有一些村民是他的“老师”。比如一个叫庚生的盲人哥哥,本民族的歌谣、神话、故事、谚语他无所不会。还有一个叫和志林的表叔是个铁匠,还会打猎,谁也没想到他肚子里藏着那么多好东西。多年后,一次徒步回家的路上,20多岁的白庚胜跟他聊起自己在收集民间文学,表叔突然说:“小表侄,我给你唱首歌吧。”那首《挽歌》一开口,就让白庚胜红了眼眶。“‘昨夜我做了一场大梦,梦见大雨倾盆。今早起来一看,那不是大雨,而是孝男孝女泪流如注,世界汇成茫茫的大海’。你听听,这意境,这比喻,比我在大学里学的《诗经》动人。”

正是这些来自民间的鲜活作品,在他心里种下了文化传承的种子。“那时候我就想,这些东西要是没人记下来,等老人们走了也就永远没了,多可惜。”

1974年,17岁的白庚胜从丽江地区师范学校毕业,成为一所农中的物理老师。两年后,他因表现出色,被推荐到中央民族学院(现中央民族大学)汉语言文学系学习。毕业后,初到中国社科院少数民族文学研究所工作时,条件艰苦得超出想象——没有导师,没有课题,没有宿舍,没有食堂,前后搬了9次家,“最难的时候,住过地下室,啃过干馒头,但我知道,这是我靠近文化的最佳机会。”回想当年,白庚胜眼里依然有光。

工资除了吃饭及孝养老母之外,几乎全用来买书;白天,常常蹬着自行车去北大、北师大旁听讲座;晚上,就在夜校听外语课,或在宿舍挑灯夜读……“那时候就一个念头,把失去的时间补回来。”1983年,他考北大民间文学硕士,却因北大当年有“为北大体育和文艺作出贡献者可优先读研究生”的规定而没能如愿。

1986年,中国社科院有名额出国留学,32人竞争,白庚胜抱着12本日语教材死记硬背,最终脱颖而出,于翌年抵达日本大阪大学,师从日本学权威小松和彦先生。“去日本之前,我就想好了学成后报效祖国。”1992年,他转学日本筑波大学,跟从宫田登先生学民俗学。那时,宫田登是日本民俗学会理事长。这两次留学,让他受到严格的学术训练,并开阔了国际视野。

异国求学的文化觉醒——从奈良唐乐到回国誓言

留学日本期间,白庚胜的第一个“文化冲击”,来自一张唐乐演奏门票。大阪大学金吉泽照美老师给了他一张票,告知奈良公园有唐乐演出。白庚胜十分诧异,唐乐源自中国,在国内都没听过,在日本却有演出?第二天凌晨,他顶着寒风赶到奈良公园,拨开晨雾里的梅花鹿,挤进一个帐篷。 帐篷里,五六个日本老人演奏着千年之前的唐乐,乐器是中国古制,曲调是盛唐遗音。“那一瞬间,在似懂非懂地与唐人的音乐对话中,我的眼泪差点掉下来。我们民族1000多年前的声音,怎么在自己的土地上听不到,却在异国他乡仍余音袅袅?”后来,白庚胜问一位叫志田稔的日本老人:“为什么中国已经失传的唐乐等,在日本能保存得这么好?”老人的回答让他至今难忘:“我们国家小、文化浅、历史短,这些费尽心思从中国学来的东西,怎能丢掉?”更让白庚胜震撼的是,君岛久子教授带他参观日本国立民族学博物馆时,他看到了这里收藏有中国56个民族的文化展品,还有东南亚、非洲、欧洲的文物共24万件。站在纳西族东巴经展品前,白庚胜心里很不是滋味,他坚信,随着国力不断增强,文化意识不断被唤醒,总有一天会把自己的文化遗产保护、传承、利用好。

这两次经历,让他彻底明确了留学的方向:“我不是来学技术、学管理的,是来寻找‘文化如何支撑民族发展’答案的。日本能在战后快速崛起,除了技术和制度,更重要的是他们守住了传统文化的根。”1997年,白庚胜论文《中国云南纳西族的色彩文化》通过答辩,获得日本筑波大学文学博士学位,导师提出高薪挽留,但白庚胜毅然带着6大箱书回国。“过海关时,工作人员查了3个小时,问我怎么不买家电光买书,净给他们添乱。我说,这些书比家电金贵万倍!”

抢救民间文化的“生死时速”——从口传文学到文化主权

回国后,白庚胜的目光首先就投向了他的家乡。“当时东巴舞谱、丽江古乐已经有人在做了,我就选了没人做的口传文学——这东西最急,人一走,声音就没了。”纳西语和汉语差异大,用汉字记录容易失真。为了原汁原味保留,白庚胜自己发明了一套记录符号,以准确记下它们的音、意、韵、情。 白庚胜背着录音机、带着笔记本,走遍纳西族的每个村落做田野考察。一次,他在拉伯中学,听说龙蟠乡有位70多岁的老人,会唱40部纳西族“大调”,就走数十公里山路前去拜访。“老人家里穷,一听说我要记‘大调’,老人高兴得连续给我吟诵。20天后,我把它们全部记录下来,做了第一次文化遗产抢救尝试。”

随着时间的推移,白庚胜越来越发现,文化遗产保护不是纳西族面临的问题,而是全中国遇到的挑战。后来,他在全国政协提交了推动文化遗产数字化、网络安全、食品安全等提案,积极促进非遗学的建立,以及服饰文化学、建筑文化学、医药文化学等的奠基。担心西部大开发会对西部少数民族文化及生态产生影响乃至破坏,时任中国社科院少数民族文学研究所副所长的白庚胜,组织召开了“西部文化建设座谈会”,提出“保护为先、传承为要、转型为基、发展为本”的西部文化建设理念。此后,白庚胜又牵头开展多个国家级文化行动:在云南,开展茶马古道的考察;在新疆,开展吐鲁番文献整理;在西藏,开展象雄文明研究;在东北,开展东北文化工程;在东部、西部,开展“一带一路”文化遗产保护……白庚胜直言:“这不仅是保护文化遗产,更是维护国家文化安全与文化主权,要让世界知道,中国的文化遗产理应由中国拥有、阐释、转型、创新、利用、发展。”

文化传承的“新答卷”——从抢救保护到创新发展

“轰轰烈烈抢救民间文化的时代过去之后,现在要做‘养生’——让文化活起来,有新生命力。”白庚胜说,过去是“120急救”,现在是做“康复治疗”。他特别提到了李子柒:“这个四川姑娘,用镜头拍做面条、织蜀锦,把中国的生活文化传到全世界。这就是新的传承方式——不是老掉牙的‘复古’,而是用现代手段讲传统故事。” 在丽江,白庚胜力推把东巴医药做成产业:“东巴经里有很多医药类记载,有独特的系统,是对中医宝库的丰富。有个叫和士秀的纳西大夫,把纳西药推向了世界。丽江完全可以把一家人的效益,变成一个县、一个市的效益,让文化兴旺一座城。”

白庚胜的文化传承,也在家庭里延续。妻子孙淑玲原来是京剧演员,为了支持他,放弃了舞台,成了他的“第一读者”“录音师”“打字员”。“我写的每篇文章、每本书,都要先给她看,她不点头我就不敢发表。”家里的厨房、卧室、客厅,到处是夫妻俩一起收集的文化资料。“有朋友来做客,说‘这简直是个图书馆’。我说,书比奢侈品珍贵,能让我们守住民族的魂。”

值得一提的是,孙淑玲把自己主编50卷《白庚胜文集》的稿费全部捐出,以支持少数民族文化出版事业。孙淑玲笑着说,“至今,我们俩已经在全国各地捐建10多所图书馆,捐赠近10万册图书,并给许多需要我们帮助的人以资助。”

如今68岁的白庚胜,依然停不下来,走遍全国2870多个县。“读书有各种方式。别人用眼睛阅读,而我更多的是用耳、用脚阅读。每到一个地方,我都要听当地人讲故事、谈民俗、唱民歌,吃当地的饭,说当地的话,把所到之处的历史、地理、山川、风物搞透。”就在专访前几天,白庚胜再次到甘孜去看唐卡博物馆,听格萨尔史诗,跟当地艺人聊传承。他说自己的研究方法是语言、文字、文献、考古、比较、基因、统计等九个维度综合法,决不拍脑袋说话。如今,白庚胜又在转向做金属、地名等文化遗产的研究。他指着身后书柜里整齐摆放的一部部文稿,感叹道:“我这一辈子,从放牛娃成为学者,靠的是文化;从中国走向世界,靠的也是文化。我不在乎生命长短,而在乎活得有意义。遇上好时代,生在大中华,能为文化传承繁荣与人民的文化利益做点事,我知足了。”

【对话】

我们的文化要扎根在自己的土壤里

初心与起点:为何与文化保护结下不解之缘?

记者:您自小在大山中成长,这样的成长环境,对您后来的职业选择和关注方向,有没有造成一些早期的影响?

白庚胜:我是来自大山里的少数民族孩子,自小在传统文化的民间田野里长大,这注定文化保护是我生命的一部分。我母亲是对纳西族文化烂熟于心的民间传承人,所以我是带着一身“泥土味”上的大学。这种从小浸润在民间文化里的经历,让我对传统文化有了天然的亲近与热爱,也为后来投身文化保护埋下了种子。

记者:上大学后,接触到更广阔的知识和文化环境,您对“文化”的理解有没有发生一些变化?

白庚胜:上大学后,我的汉语言能力、表达能力以及对汉文化的理解能力都得到了提升,才真正了解到中华文明博大精深,各个民族都有丰富多彩的民间文化,也对民间文化有了更理性的认识。我意识到这些民间文化是中华文明的重要组成部分,要是没人保护,很可能会慢慢消失,所以越来越坚定要做文化保护这件事。

记者:在您刚开始关注文化相关领域时,有没有哪件具体的事,让您产生了“这件事我必须去做”的强烈想法?

白庚胜:有一次从城里回乡下老家,要徒步走10公里路,半路碰到村里的和志林表叔。他是有名的铁匠、木匠,我从不知道他懂民间文学。他听说我回来收集民间文学,就给我唱了《挽歌》和一首情歌,翻译成汉语后,意境丝毫不亚于《诗经》和乐府诗。一个没受过专业文学训练的民间老人,能创作出这么动人的作品,让我特别震撼。我意识到民间藏着太多珍贵的文化瑰宝,要是不赶紧记录,等这些老人不在了,这些文化就永远没了,从那时起,我就觉得文化保护这件事必须马上做。

实践与方法:如何让濒危民间文化“活下来”?

记者:您早期开展文化抢救工作时,为何选择从纳西族的口头文学入手?

白庚胜:当时已有专家在抢救丽江东巴舞谱,宣科先生在传播丽江古乐,还有人组织抢救东巴经,他们做了很多基础工作,我不能跟别人“抢饭吃”。而纳西族的口传民间文学抢救基本是空白。更关键的是,口头文学稍纵即逝,讲述人去世,文化就没了,不像东巴文字有载体。所以我决定去田野,走遍纳西族支系和村落,抢救这些马上要消失的“活文化”。

记者:口头文学的记录难度不小,您在这个过程中,有没有尝试过一些特别的方法?

白庚胜:纳西语和汉语不一样,象形文字也记录不了口头文学,汉字记录又有局限,所以我自己发明了一套文字符号系统,就是为了精准记录口头文学的语义。我还专门去摩梭地区,那里有纳西族的“母本”群体,保留了丽江没有的古老口传文学,我走访四川和云南交界的拉伯、盐源等地,把这些文化也记录下来,再把之前的工作整理得更科学、规范。

记者:您一直强调“用脚阅读中国”,在走访调查的过程中,有没有哪一次经历,让您觉得“幸好我来了,没有错过”?

白庚胜:有一次,听说拉伯有位老人会唱很多民间长诗,我走了90多公里才找到他。老人七十多岁没读过书,但记忆力惊人,每部长诗四五千行,他用一年时间给我唱完40部大调,还连续20天把这些长诗全背给我听。他把我当成传承人,说“以后纳西族人要学大调,就找白庚胜”。能记录下这么珍贵的民间长诗,我特别庆幸当初没放弃,要是没去,这些文化就随着老人的离世消失了,所以“用脚走”才能发现这些藏在田野里的文化宝藏。

困境与突破:文化保护如何应对时代挑战?

记者:投身文化保护工作,让您觉得最难应对的,是什么问题?

白庚胜:最大的阻力是理念问题。过去很多人把传统东西贴上“封建主义”“民族主义”标签,我和冯骥才先生做文化保护时,有人写信说我们“保护封建糟粕”“对抗先进文化”。但我不怕,我从山沟里出来,读了很多书,知道越先进的国家越珍视传统文化。我就坚持做,一边实践一边总结,用实际成果证明文化保护的价值,慢慢改变大家的观念。

记者:您觉得该怎么处理文化保护和经济开发之间的关系?

白庚胜:当时国家推进西部大开发,西部是江河源头,生态和少数民族文化都很脆弱。我提出“保护—传承—转型—发展”的思路,首先要保护,没有保护的开发就是破坏。比如不能为了赚钱就排污,破坏自然环境,也不能只追求经济效益,让少数民族文化消失。文化要适应社会转型,但前提是保护,只有在保护的基础上发展,才能让文化和经济相互促进,而不是互相冲突。

记者:现在大家常说“和世界接轨”,在文化领域,您觉得我们该怎么接轨?

白庚胜:跟世界接轨,得有自己的文化“轨道”。用自己的方法接轨,才能不被别人同化。我们中华民族更要守住优秀传统文化,这是我们的根。比如现在有人学西方文学,但不能用西方的东西代替我们的唐诗宋词、乐府民歌。我们的文化要扎根在自己的土壤里,再吸收国外先进理念,而不是全盘西化。只有守住传统的“轨”,才能真正和世界接轨。

体系与传承:如何让文化保护“代代传”?

记者:现在国家建立了非遗代表性传承人制度,您觉得这个制度在文化传承中,能起到哪些实际作用?

白庚胜:能解决“没人学、没人传”的问题。以前没制度时,学非遗没收入,没人愿意干,都去打工赚钱;现在有了制度,非遗代表性传承人有补贴、有奖励,每年能拿固定经费,还有文化尊严,能靠传承养活自己。而且制度有要求,传承人要带徒弟,一代一代传,还有考核,做得不好会被撤销资格。这样一来,有人愿意学了,也有人认真传了。比如格萨(斯)尔传承,以前没人学,现在有了制度保障,慢慢就有传承人了,文化就能传下去。

记者:除了国家层面的制度保障,您觉得民间的力量,比如普通大众、民间创作者,在文化传承中能做些什么?

白庚胜:民间力量的作用特别大。比如李子柒,她用镜头记录传统文化,让全世界看到中国文化的美,影响了很多人,是很好的民间传承人。还有松鸣岩花儿会,十几万农民从各地赶来,自发对唱民歌,没人组织却特别热闹,这些民间自发的文化活动,能让文化保持活力。现在网上也有很多人模仿李子柒,用新方式传播夏布、香云纱这些传统文化,民间力量能让文化传承更接地气、更有生命力。

记者:您觉得可以通过哪些方式,让年轻人更愿意了解和接受传统文化?

白庚胜:现在学校开了非遗相关课程,这是很好的开始。但不能只靠课本讲,要让年轻人真正接触传统文化。比如组织学生去田野,跟非遗代表性传承人学手艺,听民间老人讲民间故事,让他们亲身感受传统文化的魅力。还有建乡村书屋,让农村孩子能读到传统文化书籍。年轻人有创造力,让他们了解传统文化后,能结合现代技术,比如用摄像机、短视频,用他们喜欢的方式传播文化,这样才能让文化在年轻人中活起来、传下去。

使命与展望:文化保护如何助力文化强国?

记者:了解到您的研究领域从民间文学,慢慢拓展到文化遗产学,再到文化战略研究,是什么促使您不断扩大关注的范围呢?

白庚胜:我是全国政协常委,不能只盯着纳西族、少数民族文化,要站在国家政治利益、文化利益的高度做事。以前做民间文学,是因为那时候民间文化需要抢救;后来做文化遗产学,是因为要建立理论体系,指导全国的文化保护工作;现在研究文化强国,是因为国家要在2035年实现建成文化强国的战略目标,我得做文化战略研究,为国家提建议。每个阶段有每个阶段的使命,我的研究领域拓展,也是跟着国家需求、时代需求走。

记者:您常说“文化是民族的基因”,在您看来,保护好传统文化,对我们建设文化强国,能起到怎样的支撑作用?

白庚胜:中华优秀传统文化是我们民族的根和魂,建设文化强国,不能没有这个根。比如我们的唐诗宋词、民间文学、非遗技艺,这些都是其他国家没有的独特文化,能让我们在世界文化中站稳脚跟。保护好传统文化,才能有文化自信,才能创造出更多有中国特色的文化成果,让中国文化影响世界,这是建设文化强国的基础。

记者:未来在文化保护和传承这件事上,您还有哪些计划?对年轻一代,您有没有什么想说的话?

白庚胜:我现在还在整理之前记录的民间长诗,要把它们翻译、出版,让更多人看到。还会继续提提案,推动文化数字化、国家文化安全建设。对年轻一代,我希望他们能多了解传统文化,不要数典忘祖。年轻人外语好、会用现代技术,能把传统文化和现代方式结合,比如用短视频、直播传播非遗,让传统文化更有活力。希望他们能有文化自信,守住我们的文化根脉,为文化强国多做贡献。

【记者手记】

放不下冰箱

却容得下文化万千

一进门就被书“堵”了路——这是我前所未有的采访体验。白庚胜先生家里的书,到处都是,多到连厨房都不放过。他美丽的夫人孙老师笑着向我抱怨:“我想换个大冰箱,都挤不进去。”

两个多小时的对话里,这位68岁的学者时而用纳西语吟唱古老长诗,时而因回忆起抢救文化遗产的往事红了眼眶。他的讲述,让“文化传承”不再是抽象的概念,而是有温度、有重量的生命实践。

从滇西北的村寨火塘到日本奈良的唐乐演出,从徒步深山记录口传文学到构建“文化遗产学24论”,白庚胜的人生轨迹,始终与文化传承紧密相连。他谈及母亲播下的文化种子,提及日本留学时的震撼与反思,更细数着田野调查中的点滴——为了留住民族的根,他甘愿踏遍山河,与时间赛跑。

回首这大半生,白庚胜最珍视的“宝贝”,就是那些用笔记录的纳西族长诗手稿,纸张已泛黄,字迹却依旧清晰……这些年,他一点点把它们翻译成汉语,“我一动笔,总觉得那些逝去的老人就在窗外看着我,好像在说‘你当初答应我们的,要把这些东西传下去’。他们都不在了,但声音、作品还在,我不能辜负这份托付。”

摄影:四川日报全媒体记者 向 宇