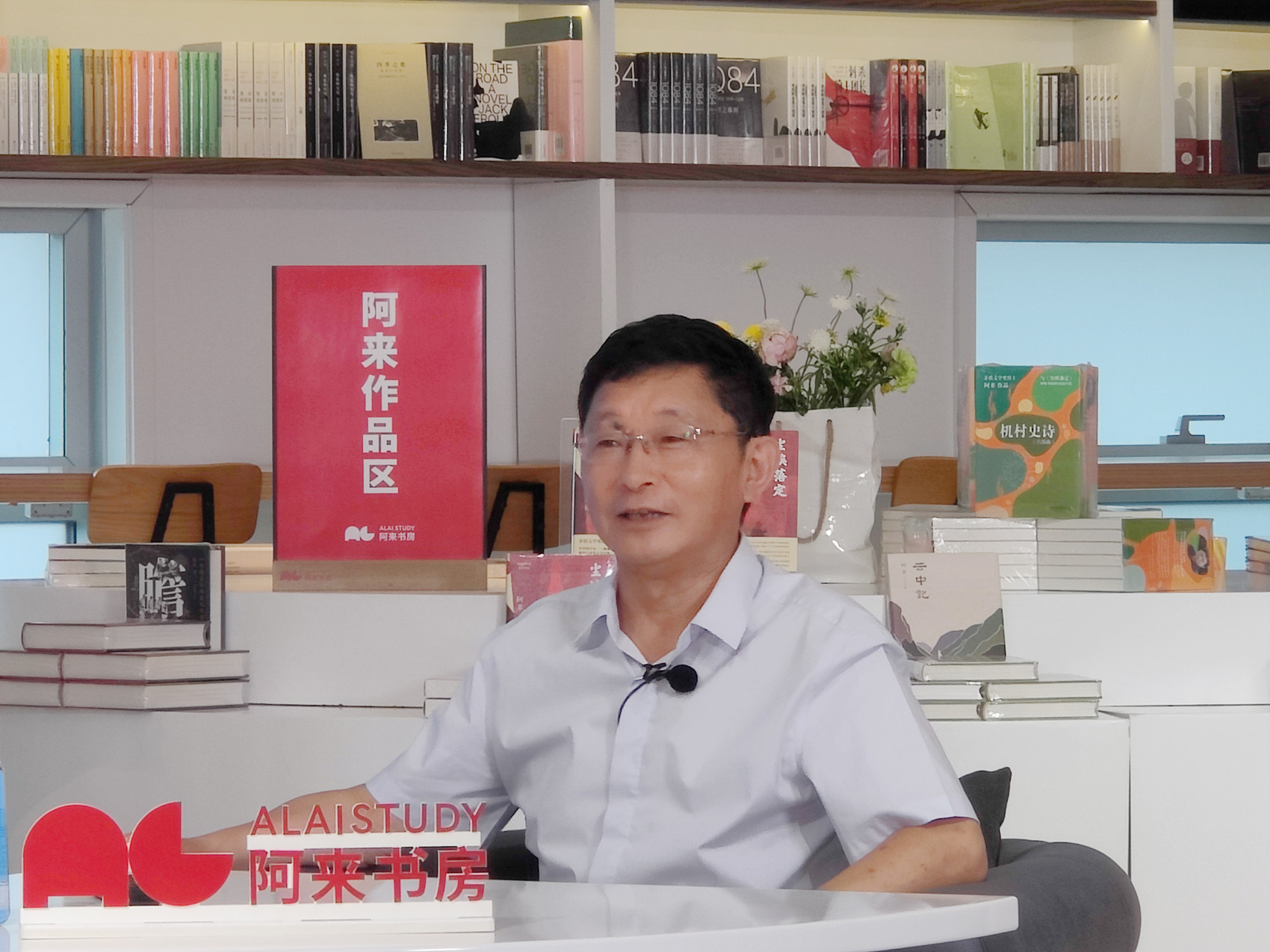

6月11日下午3点,由川观新闻、封面新闻、上行文化主办的阿来系列讲座——“杜甫 成都 诗”第六讲在阿来书房开讲。这一讲的主题仍为“交游”,只是不像上一讲那样,杜甫走出了家门,游览武侯祠。这一回,杜甫就在家中不断会客——阿来认为,人是一种社会性的动物,不管在熟悉的地方还是陌生的地方,势必要跟不同的人打交道做交流,就算没有出行,也是交游。而且,通过这些在家中会客的“交游诗”,可以看到杜甫诗歌风格和言说风格上的变化。

达官贵人都来拜访

杜甫酒后飚出四川话

三首交游诗,《有客》《宾至》《客至》,所有的来客都没有名字,但杜甫在字里行间都有留下佐证客人身份的线索。《有客》写道:“岂有文章惊海内,漫劳车马驻江干。”阿来解析说:“我写文章这么响亮吗?不认识的人都到这么远的地方拜访我。还有这么多人驾着马车到江边来看。可见来的客人是个官员,而且官不小。下一句'竟日淹留佳客坐,百年粗砺腐儒餐',客人在杜甫家呆了整整一天,看来他们的交往还不错,而且客人没有嫌弃杜甫家的饭菜不好。”

《宾至》,“有客过茅宇,呼儿正葛巾。自锄稀菜甲,小摘为情亲。”阿来借杜甫的口吻重现了当日景象:“有客过茅草房来拜访我。我叫儿子们把头巾正一正,身上的衣服也要很好整理一番,准备要要迎客了。看到客人来了,赶紧做菜,做菜没有东西,拿出稀菜甲,稀菜甲是什么?草木出生于甲,菜园里刚发出来的菜,还没有长大,就是菜甲,还很稀疏,但是客人来了,菜没有长大还是要弄一点给客人吃。证明这个客人也还挺重要,是杜甫看重的人。”

《客至》,杜甫自注:“喜崔明府相过”,可见诗题中的“客”,即指崔明府。阿来说:“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。一起就是一个欢快的调子,杜甫非常高兴崔明府来,为什么非常高兴?杜甫的妈妈家,舅家姓崔,他把姓崔的人当成他舅舅家来的人,这就亲一些。”对于诗中“盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。”这句,阿来作了特别详实的分析,因为“盘飧市”尚在。“今天在成都的盘飧市(备注:餐馆),名字出自唐诗。现在的盘飧市卤肉做得好,古人说盘飧,'飧'是什么意思?熟的东西,熟食,就是凉菜,但是不是卤的,没有考证。”

有意思的是,按照阿来的说法,《客至》一诗中,杜甫还说起了“四川话”,可见杜甫是真心想融入这里,“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。'肯不肯'是四川话。”

爷孙都厉害

诗是“杜”家事

通过这三首交游诗,阿来想由此深入的话题是,杜甫在五七言律上的造诣。阿来说,古人称律诗为唐诗中的“ 一代之胜”。律诗是古典诗歌发展到唐代才出现的新形式,是前代诗人在丽辞与声律方面几百年经验积累在唐代的“集大成”。而对于律诗的推动和发展,阿来认为杜甫在这方面是有些小骄傲的,“他儿子过生日,就写了一句,诗是吾家事,说诗歌这件事我家有责任有担当。为什么?因为杜甫的爷爷杜审言就是五言律诗的开创性人物之一。今天翻开唐诗三百首,如果有一百首诗,非常大的概率会有杜审言的《和晋陵陆丞早春游望》。明代诗评家胡应麟就说:“初唐无七言律,五言亦未超然,二体之妙,实为杜审言首倡。”

阿来

什么是“律”?“文律早周旋”,广义是讲,是泛指诗歌创作的规律与方法。从遣词造句到谋篇布局。但这里这个“律”是指格律,杜甫诗“晚节渐于诗律细”也指的是这个“律”。其中以声律和对仗两点最为重要。阿来透露:“莫砺锋教授做了一个统计表,杜甫一千四百多首诗中,律诗的数量达九百一十六首。而且,越到晚年,律诗所占比重越高。在他生命的最后四年,律诗数量就达到四百首之多。”阿来直言,七言律诗完全是在杜甫手中成熟起来的,“五言要简单一些,七言更复杂,不要看一句只加了两个字,对仗的难度,修辞的难度因此增加不少。”

除了律诗,旧体诗,五言诗,七言诗,杂言的,歌行的,五言绝句、七言绝句,五律、七律甚至排律,杜甫全都得心应手。阿来感叹:“唐诗至少七八种体裁,但是没有人每一种体裁都写出精品的,只有杜甫!杜甫了不起,写什么是什么,而且不是一两首。”阿来特别引用清代的黄子云的一段话:“杜之五律,五七言古,三唐诸家。亦各有一二篇可企及。七律则上下千百年无伦比。其意之精密,法之变化,句之沈雄,字之整练,气之浩翰,神之摇曳,非一时笔舌所能罄。”阿来认为,唐诗中律诗是历代诗歌的声韵形式的“集大成”,杜的律诗又是唐律的“集大成”。

谁说远方才有诗?

我们的日常更具感染力

最后,阿来还提到了杜甫的一首《野人送朱樱》。“杜甫去散步,野人就是当地的老百姓,乡民,没有歧视的意思。樱桃红了,当地老百姓送给他,就这样一件小事。但杜甫就想到了曾经在皇宫的日子,勾起了他很多想法。”

阿来借这首诗希望能让无数人所念及的“诗和远方”这个概念变得真实一点,“什么是远方?我们总觉得要远离我们的生活,但通过杜甫我们能看到,就在我们的生活里也能发掘诗歌。”阿来鼓励写作者要学习杜甫,不要一味地迷恋远方。也要写写身边的人,写写日常,日常的生活之美。我们要敢于肯定自己的日常生活,这才是杜甫写人的日常生活充满巨大感染力、感召力的根本原因。偶尔诗在远方,偶尔生活在别处,但是我们真正的生活,还是在自己的劳作,在我们自己的情感,我们自己的日常,当然还有我们的想象,我们的自身。”