萧军(1907—1988)《八月的乡村》(署名田军)与萧红《生死场》、叶紫《丰收》一同被收入鲁迅所编“奴隶丛书”中。

明天是“九一八”事变九十周年纪念日。东北作家萧军的成名作《八月的乡村》是最早反映“九一八”事变的文学作品之一,讲述了东北人民不甘当亡国奴、奋起反抗日本侵略者的故事,它从构思到完成到“自费非法”出版,迄今也过去了八十多个年头。这些年里,海内海外到底出了多少个版本,无从考据。在众多抗日题材作品中,被列为近百年“红色经典”,难能可贵。

四十四年后的感慨

一九七八年底,香港文教出版社偶然寄赠的重版《八月的乡村》,引发作者萧军诸多的感慨——“这书不独恢复了鲁迅先生的《序言》,而且刊载了《三月的租界》。这一‘创举’无疑为批判‘四人帮’给读者增加了一个‘便利’。”

编者还特意加附了一张萧军的照片——那是他与萧红当年应邀出席鲁迅先生“梁园豫菜馆”宴会的合影,摄于上海有名的“万氏照相馆”。萧军身着的那件黑白格的绒布衬衣,是萧红前一个晚上不眠不休,从剪裁到缝纫一针一线赶制出来的。

萧军在这版本的扉页上留下这样的墨迹:

题香港版《八月的乡村》并叙

这是香港重版本,此书在国内已久无踪迹,香港尚能重版,感成二律以志。

萧军

一九七八年十二月一日晨

(一)

四四年前碧海滨,

勉从一笔写丹心:

三千里外家何在?

亿万黎庶国待存。

热泪偷弹茫渺夜,

秋风却立暮天云。

何堪重睹双双影,

余得虫沙劫后身。

(二)

无怨无尤亦不歌,

南山有岛北山罗。

豪情逝逐托琴剑,

觅句闲吟赋帛戈。

七十古稀人未老,

桑榆迟暮任蹉跎。

鸡虫失得一闲事,

入眼云烟取次过。

经历了几十年的坎坷,诗写得有些苍凉。鲁迅当年扶持的三个“小奴隶”而今只留下年逾古稀的他一个人,不免心生感叹!

“稀奇客人”讲的故事

萧红在她的散文集《商市街》中有一个章节,开篇第一句:“来了一个稀奇的客人。”从而也揭示了一个不为外人知晓的秘密,此人是谁?——正是好友“黑人”介绍来的傅天飞。

黑人是舒群写作时的笔名,傅天飞与他曾是当年共读商船学校的同窗,而今是游击队的地下联络员,刚从山上下来。傅天飞把在义勇军游击队的所见所闻一股脑儿地倒给了老同学,希望用他的笔为山上的弟兄们写点儿什么。听到激动处,舒群一个劲儿地拍大腿,但也表示这样大的题材自己驾驭不了。

“我给你介绍个人吧,他准行!”

“谁?”

“三郎。”

“就是刚刚出版了《跋涉》的那个三郎?他住在什么地方?我要见到他……”

回溯到八十八年前的那个傍晚,正是该吃晚饭的时候,傅天飞叩响了商市街25号的大门。萧红一边煎着饼,一边跑到屋子里听两个男人说话,以致忘了炉子上的饼,煳了半块,烧起来,还冒着烟……

萧红在文中这样写道:“他们的谈话没有谈完,于是餐具我也不能去洗,就是站在门边不动……这全是些很沉痛的谈话!有时也夹着笑声,那个人是从磐石人民革命军里来的,我只记住他很红的脸。”

《商市街》记述了“两萧”那一段艰难的苦日子。萧红给自己的爱人取了一个好记而且上口的名字——郎华。“郎华”一刻没在她的身边,她就寂寞,心里总是慌慌的。那天听完“山上”的情况后,萧军变得沉默了,常常在屋子里或院子里走来走去,不停地踱步,若有所思,总感觉一种汹涌澎湃的东西在冲腾翻滚……

不知为什么,几天来家门口时时有鬼祟的陌生人的影子出现。在警局工作的朋友催促萧军赶紧躲一躲,似乎“黑名单”上已经有了他的名字。萧红肚子疼的老毛病又犯了,几天也下不了床。为了筹措准备外逃的一切,萧军把她安排到朋友在乡下的家中休养。她只见萧军跑进跑出,说不出怀着怎样的心情在等他回来。被病痛和焦虑煎熬着的萧红这样写道:“一个星期过去了,我还不能从床上坐起来。到了第九天,郎华从外面举着鲜花回来,插在瓶子里,摆在桌上……”

愁云散去,她不知道就在这几天的时间里萧军成竹在胸,一部气势恢宏、紧张惨烈的东北人民奋起抗击日寇的画图业已完成构思。

为了不引起“狗”们的注意,萧军决定用“田军”署名。为了告慰那些失去了土地和天空的淳朴农民,书名定为《八月的乡村》。

傅天飞的形象必须有,干脆就叫他“小红脸儿”;还有陈柱司令、铁鹰队长、萧明、李三弟、李七嫂、康老疙瘩、安娜、刘大个子……以至日本兵松原、地主王三东家的“原型”,都准确定位。人物形象要在具体的事件中展示出来,这是一支并不庞大的“人民革命军”,但举的是红旗,唱的是《国际歌》,要让一种积极向上的民族精神在每个细节中得以体现。

鲁迅先生看过之后,称“这是一部很好的书”、“鲜红地在读者眼前展开,显示着中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路。凡有人心的读者,是看得完,而且有所得的”。他给予了该书充分肯定,还有专家将此书褒扬为“中国人民反抗日本侵略文学上的一面旗帜。”

逋客生涯

“两萧”逃离开险象环生的哈尔滨,从大连乘船去往青岛——从“满洲国”回到了“祖国”。

这是一艘名为“大连丸”的日本邮船。此时的萧军已化名“刘毓竹”,自称到青岛投亲靠友。

就在即将登船时,刹那间出现了一伙凶神恶煞般的特务和日本水上稽查队的人,把他们拦了下来:“姓什么?叫什么?什么职业?和这个女人什么关系?……”一个歪戴着帽子的家伙一口气不停地查问。萧军对答如流,面不改色。特务乜斜了一眼身体孱弱的萧红,朝船的方向努努嘴,示意她可以走了。

接着又是一通不喘气的追问:“到青岛去干什么?投奔谁?做什么营生的?住哪个区哪条街门牌多少?……”

按事先准备的说辞,萧军不慌不忙一一作答。他把提箱撂在地上,摸出那个没有任何破绽的“刘毓竹”的证件递了过去。

“看你的这双眼睛,怎么也不像个良民!”特务们实在不甘心,有几个已经在提箱中乱翻起来……萧军怒了,把原本搭在臂弯里的风衣狠狠地摔在了地上,又索性从兜里掏出个苹果,气不打一处来地啃了一口。

“呜——呜——”开船的汽笛声响彻了码头。特务们一无所获,眼睁睁地看着眼前这并不高大威猛的汉子捡起地上的风衣,掸掸浮土,提着箱子朝船舱走去。神清气爽,大步流星。

“大连丸”启动了。“拿点儿茶咱们喝吧,口有点儿渴。”看着脸色煞白惊魂未定的萧红,萧军提出了这请求。

“茶?什么茶……我早把它带筒都一齐丢了!”萧红看着右手边的船舷,她明明记得临行的晚上,萧军是把《八月的乡村》的草稿塞在了那个茶叶筒里的!

“唉,可惜了我的一筒好茶……”萧军拍拍风衣的口袋,“在这儿呐!”他狡黠地笑着说。其实就在特务们翻检的提箱夹层,也还藏有他所搜集到的不少日寇罪行的图片。

萧红只是看着他,再没说一句话。

在青岛,他们很快地安定下来。白天萧军去《晨报》编辑稿件,晚上青灯对影,各写各的——萧红夜以继日,一心一意把那篇《王阿嫂之死》延续成《生死场》;萧军继续完成《八月的乡村》,“勉从一笔写丹心”。

但萧军的写作“卡壳了”!他不知道如何处置那淳朴、善良、情窦初开,却又因散漫而违犯了部队纪律的青年农民唐老疙瘩,他犯了难……

萧军不满意自己,以致想把写成的部分烧掉——“别,别!我替你抄出来。”每当这时候,已经完成了《生死场》创作的萧红一定支持他,陪伴他到海边走一走,吹吹海风。而后来请鲁迅先生批评的用“美浓纸”抄录的《八月的乡村》手稿,正是萧红的劳动。这纸害得在灯下工作的鲁迅先生,边摇头边用白纸衬下来勉为其难地审阅,还只叹息是自己的眼睛不行了。

萧军不知道自己所写的这样题材,能不能对社会的推动有所作用,他陷入迷茫中——这可是国民政府所谓“言抗日者杀无赦”的时候!

青岛荒岛书店是萧军经常光顾的地方,中共地下党员孙乐文佯装这里的“老板”。偶然一次谈到写作题材的苦闷,老孙支了一个招儿——找鲁迅,他是中国文化的主将。

“写封信,把你要问的说清楚。信寄‘上海 内山书店 周豫才’,我在那儿见过内山和鲁迅,他们对话常常用日语,关系非同一般。”孙乐文说。

“能行吗?”

“试试吧,总比苦闷和迷茫强啊!”

萧军鼓起勇气,寄出了一封向鲁迅先生提问的信——连同他和萧红离开哈尔滨时的双人照、一本《跋涉》和萧红誊写清楚的《生死场》手稿。

焦急的等待之后,收到的是先生即复的手札!这信竟使萧军和朋友们几次是“噙着泪水”在读。先生答应他们的稿子“可以看一看”,并明确指出“不必问现在要什么,只要问自己能做什么。现在需要的是斗争的文学,如果作者是一个斗争者,那么,无论他写什么,写出来的东西一定是斗争的。就是写咖啡跳舞场吧,少爷们和革命者的作品,也绝不会一样。”

这推心置腹的话语体现了怎样伟大的心灵!

一个深秋的夜晚,海浪拍打着礁石,溅起了高高的浪花,海风飙急地狂啸。孙乐文把萧军约到了栈桥尽东头一个昏暗的角落,掏出了40元钱,他略显紧张地对萧军叮嘱说:“党内出了叛徒,青岛市委毁了,很多同志被抓。这钱你收着,我也得立即转移了,书店千万别再去。赶快撤!”萧军意识到情势的紧迫,他当下该做的第一件事,就是必须给鲁迅先生写信,别再寄信到青岛来。

往哪儿去?满洲是回不去了,青岛又出了这样的突发情况,只有先去上海,哪怕只见鲁迅先生一面,此生无憾!

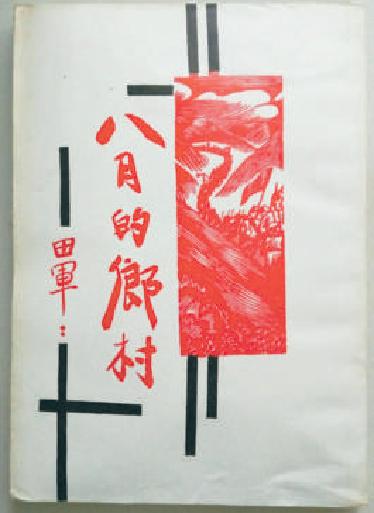

萧军、萧红参加鲁迅宴请前,特意在万氏照相馆拍的合照。

在上海的日子

租下一个亭子间,买个小泥炉,再买了米面油盐炊具之类以后,萧军和萧红身上的钱已经所剩无几了。人地两生,只有见到鲁迅先生向老人家求援了。细心的鲁迅事先已经派青年作家叶紫对这两个初闯上海滩的年轻人做了一番了解,知道这俩人没有任何背景或党派勾连以后,约见了他们。

从内山书店出来,鲁迅先生疾步去了一个俄国人开的咖啡馆,刚刚坐定,满口咿哩哇啦的小海婴牵着妈妈的手也跑来了——这是一个纯家庭式的会见。鲁迅先生首先推过来一个信封,指指它,对萧军、萧红说:“这是你们所需要的……”萧军知道,那正是他给先生